Studium Integrale und kontinuierliche Qualitätsverbesserung

Das Projekt „Studium Integrale“ der EAH Jena ermöglicht Studierenden verschiedener Fachrichtungen, gemeinsam mit- und voneinander zu lernen und über den Tellerrand zu schauen. In interdisziplinären Wahlpflichtmodulen greifen sie spezifische Fachinhalte der beteiligten Studiengänge auf, bearbeiten gemeinsam Aufgabenstellungen und tauschen sich aus. Auf diese Weise werden fachübergreifende Kompetenzen (Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen) gefördert und Voraussetzungen geschaffen, berufsrelevante sowie gesellschaftliche Anforderungen zu bewältigen.

Interdisziplinäre Wahlpflichtmodule

Studium-Integrale-Module an der EAH Jena sind interdisziplinäre Wahlpflichtmodule, an denen mindestens zwei unterschiedliche Fachdisziplinen beteiligt sind, die im Rahmen des Moduls fachlich integrativ zusammenarbeiten.

Unser Fachbereich ist aktuell an folgenden Studium-Integrale-Modulen beteiligt:

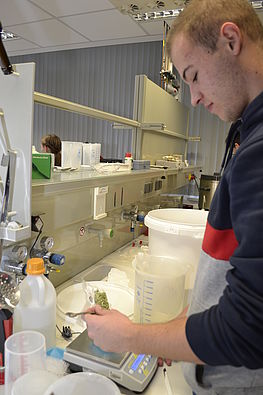

Brauen Integrale Modulnummer MT.1.271 Art des Moduls Wahlpflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Michael Pfaff Semester Wintersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt Im Rahmen des Moduls werden die brautechnologischen und biochemischen Grundlagen der Bier-Herstellung sowie die projektmanagementorientierten Grundlagen im Brauerei-Kontext vermittelt und erlernt.

In einem in-house Brau-Praktikum/Brau-Kurs werden diverse Biere durch die Studierenden selbst gebraut, welche dann zur Verkostung bzw. als Bier-Kontingent zum Verzehr zur Verfügung stehen.

Behandelt werden auch Themen der Nachhaltigkeit des Bier-Brauens u.a. im Kontext der Zero Food Waste-Strategie (z.B. durch Nutzung von Altbrot als Malz-Ersatz) sowie im Hinblick auf Konzepte zur Nutzung regenerativer Energien in Brauereien.

Die Vermittlung der theoretischen und praktischen Grundlagen zur Brautechnologie und zum Bier-Brauen erfolgt dabei auch mit Bezug zur avisierten Etablierung einer Campus-Brauerei der EAH Jena.

Lehrenden-Seminare:

- Grundlagen zum Bier, den Brau-Zutaten, dem Brau-Prozess und zur Brauerei-Technologie

- Grundlagen zur Biochemie des Bier-Brauens

- Grundlagen zum Projektmanagement in einer Brauerei

- Vorstellung möglicher Themen der Studierenden-Seminarvorträge

Brau-Praktikum/Brau-Kurs:

- In interdisziplinären Kleingruppen werden durch die Studierenden u.a. diverse obergärige Biere (z.B. Kellerbier, Weißbier, alkoholfreies Bier) unter Anleitung gebraut und nach entsprechender Lagerzeit verkostet.

Studierenden-Seminarvorträge (mögliche Themen-Auswahl Biotechnologen):

- Rohstoffe für die Bier-Herstellung (Malz, Hopfen, Wasser, Hefe)

- Teilverfahren der Bier-Herstellung (Fokus auf Anlagen und Prozessen: Mälzen, Maischen, Läutern, Würzekochen, Gärung, Lagerung und Abfüllung)

- Charakteristik von Standard-Bieren und besonderen Bieren (untergäriges Bier, obergäriges Bier, alkoholfreies Bier, Leichtbier, Gluten-freies Bier, Purin-freies Bier, Craft Beer/Kreativbier, nachhaltiges Bier)

- Bier-Analytik und Bier-Sensorik (u.a. zu Stammwürzegehalt, bierverderbenden/bierschädlichen Mikroorganismen inklusive Nachweismethoden, Farbe, Geschmack, Aromatik)

Qualifikationsziele Fachliche und methodische Kompetenzen sowie Sozial- und Selbstkompetenzen

Nach der erfolgreichen Teilnahme am Modul sind die Studierenden befähigt:

- die brautechnologischen, biochemischen sowie projektmanagement-basierten Aspekte der Bier-Herstellung bzw. einer Brauerei zu verstehen und dabei auch Nachhaltigkeitsaspekte einzubeziehen,

- themenbezogene Aufgabenstellungen gemäß Vorgaben unter Anleitung sinnvoll und nutzbringend zu realisieren,

- dazu wissenschaftlich themenbezogen zu recherchieren und die Ergebnisse zu strukturieren, darzustellen und zu bewerten,

- dabei eigene Arbeitsabläufe unter zeitökonomischen Gesichtspunkten zu organisieren,

- durch die Arbeit in gemischten Teams mit anderen Fachdisziplinen konstruktiv und interdisziplinär zusammenzuarbeiten und Probleme zu lösen,

- dabei die Bedeutung von interpersonalem und interdisziplinärem Austausch für das Lösen komplexer Probleme zu erkennen.

Lehrformen Vorlesung (SWS) 0 Übung (SWS) 3 Praktikum (SWS) 1 gesamt (SWS) 4 Literaturangaben - Narziß, L./Back, W.: Abriss der Bierbrauerei, WILEY-VCH, Weinheim, 2005.

- Narziß, L./Back, W./Gastl, M.: Die Bierbrauerei, Bd. 1 u. 2, WILEY-VCH, Weinheim, 2012.

- Mosher, M., Trantham, K.: Brewing Science: A Multidisciplinary Approach, Springer, 2017.

- Unser Bier in Grafiken, Baedecker, Ostfildern, 2017.

- Wagner, W.: Planung im Anlagenbau, Verlag Heinrich Vogel, Würzburg, 1998.

- Sattler, K., Kasper W.: Verfahrenstechnische Anlagen – Planung, Bau, Betrieb, Wiley-VCH, Weinheim, 2000.

Lehrmaterialien Skripte, Verweise auf Originalliteratur

Lernformen / eingesetzte Medien Lehrenden-Seminare mit Fachvorträgen, Brau-Praktika, Studierenden-Seminare mit Fachvorträgen, Team-Teaching, Recherchen, Präsentation, ggf. Exkursion

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Alternative Prüfungsleistung, benoteter Beleg

regelmäßige Teilnahme und aktive Beteiligung der Studierenden an den Seminaren und Praktika

ECTS Credits 6 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 60 h Selbststudium: 120 h Gesamtzeitaufwand: 180 h Verwendbarkeit des Modules - Bachelor Biotechnologie (Wahlpflichtmodul)

Interdisziplinäre Produktentwicklung mit Fokus Weltraummedizin I Modulnummer WI-B.765 Art des Moduls Wahlpflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Oliver Ullrich (FB WI) Semester Wintersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt - Darstellung des technischen Konstruktions- und Entwicklungsprozesses mit Fokus auf die Medizintechnik

- Insbesondere mit den Arbeitsschritten:

- Grundregeln zur technischen Gestaltung

- Gestaltungsprinzipien

- Grundlagen der Umgebung Weltraum

- Grundlagen der Missionsarchitektur und Missionsplanung

- Grundlagen der Raumfahrtphysiologie und Raumfahrtmedizin

- Grundlagen der biowissenschaftlichen Forschungsplattformen in der Raumfahrt

- Ausrichtung und Ziele der Raumfahrtmedizin

Qualifikationsziele Fachliche Kompetenzen

Nach Abschluss des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- technische Sachverhalte zu skizzieren

- technische Zeichnungen zu lesen und selbstständig anzufertigen

- Hilfsmittel in der Produktentwicklung selbstständig anwenden

- Grundlagen der Umgebung Weltraum, der Missionsplanung und der Raumfahrtmedizin zu kennen

- Biowissenschaftliche Forschungsplattformen in der Raumfahrt thematisch, methodisch und operationell einschätzen zu können

- Forschungsthemen im zusammenhang mit Ausrichtung und zielen der Raumfahrtmedizin einordnen zu können.

Fachübergreifende Kompetenzen

Nach der erfolgreichen Teilnahme am Modul sind die Studierenden befähigt,

- die Bedeutung von interpersonalem und interdisziplinärem Austausch für das Lösen komplexer Probleme zu erkennen.

- in gemischten Teams mit Vertretern anderer Fachdisziplinen bei interdisziplinären Produktentwick lungen mitzuarbeiten.

- interdisziplinäre Produktentwicklungsteams zu leiten.

- interdisziplinäre Aufgabendefinitionen und Problemlösungsstrategien über eine Diversität verschie- dener Methoden und Denkstrukturen anzuwenden.

- die Schnittstellen von Technik und Biowissenschaften im Bereich der Raumfahrt zu erfassen.

Lehrformen Vorlesung (SWS) 3 Übung (SWS) 0 Praktikum (SWS) 0 gesamt (SWS) 3 Literaturangaben - Pahl, G.; Beitz, W.; Feldhusen, J.; Grote, K.H. (Herausg.): Konstruktionslehre: Grundlagen erfolgreicher Produktentwicklung, Methoden und Anwendungen, 8. Auflage, Springer-Verlag, ISBN 9783642295683, Berlin, 2013.

- Ehrlenspiel, K.; Kiewert, A.; Lindemann, U.: Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren, 7. Auflage, Springer-Verlag, ISBN 9783642419584, Berlin, 2013.

- Nicogossian, A.E.; Williams, R.S.; Huntoon, C.L.; Doarn, C.R.; Polk, J.D.; Schneider, V.S. (Eds.): Space Physiology and Medicine, 4 .Edition, Springer-Verlag, ISBN 978-1-4939-6650-9, New York, 2016.

Lehrmaterialien Unterrichtsmaterialien (Skripte), Modelle

Lernformen / eingesetzte Medien Vorlesung/Seminar; teilweise als Blockveranstaltung im Januar;

Studium-Integrale-Modul mit Beteiligung der Professoren Oliver Ullrich (Honorarprofessor EAH Jena/ Uni Zürich), Frank Engelmann (WI), Michael Pfaff (MT/BT)Voraussetzungen / Vorkenntnisse Technische Grundkenntnisse

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Alternative Prüfungsleistung

ECTS Credits 3 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 45 h Selbststudium: 45 h Gesamtzeitaufwand: 90 h Verwendbarkeit des Modules - Bachelor Biotechnologie (Wahlpflichtmodul)

- Bachelor Medizintechnik (Wahlpflichtmodul)

Studium-Integrale-Modul; Beteiligte Fachbereiche: WI und MT/BT; Beteiligte Studiengänge: Wirtschaftsingenieurwesen Industrie, Wirtschaftsingenieurwesen Industrie International, Wirtschaftsingenieurwesen Digitale Wirtschaft, Umwelttechnik, Umwelttechnik und Entwicklung, Medizintechnik, Biotechnologie, Elektrotechnik/Informationstechnik, Maschinenbau, Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Interdisziplinäre Produktentwicklung mit Fokus Weltraummedizin II Modulnummer WI-B.766 Art des Moduls Wahlpflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Oliver Ullrich (FB WI) Semester Wintersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt Das Hauptziel des Kurses ist die Einführung in den interdisziplinären Forschungsansatz der Weltraummedizin und Gravitationsbiologie. Der Kurs kombiniert biologische, physiologische, medizinische, technische und operative Aspekte von Weltraumexperimenten und gibt eine Einführung in die Gravitationsbiologie in zellsystemen, sowie in verschiedene Forschungsplattformen vom Parabelflug über suborbitale ballistische Raketenmissionen bis hin zur Internationalen Raumstation. In der Übung "Learning by Mission" lernen die Studierenden, eine technische Lösung für ein biowissenschaftliches Weltraumexperiment zu entwerfen.

Qualifikationsziele Fachliche Kompetenzen

- Technische, biologische und operationelle Grundlagen von Experimentplattformen zur Forschung unter Weltraumbedingungen

- Entwicklungs-, Validierungs- und Prüfprozess bei Experimenten unter Weltraumbedingungen

- Standard-Designs existierender Experimentapparaturen für Forschung unter Weltraumbedingungen

- Grundlagen der Durchführung eines Weltraumexperimentes

Fachübergreifende Kompetenzen

Nach der erfolgreichen Teilnahme am Modul sind die Studierenden befähigt,

- Fragestellung und Lösungsmethode einfacher biowissenschaftlicher Experimente nachzuvollziehen.

- mit Test- und Validierungsmethoden einfacher biowissenschaftlicher Experimente zu arbeiten.

- die operationellen Szenarien biowissenschaftlicher Experimente auf verschiedenen Experimentplattformen nachzuvollziehen.

- gemeinsam mit biowissenschaftlichen Teams eine technische Lösung und ein Entwicklungs- und Testprogramm eines Experimentes zu erarbeiten.

Lehrformen Vorlesung (SWS) 0 Übung (SWS) 0 Praktikum (SWS) 2 gesamt (SWS) 2 Literaturangaben - Nicogossian, A.E.; Williams, R.S.; Huntoon, C.L.; Doarn, C.R.; Polk, J.D.; Schneider, V.S. (Eds.): Space Physiology and Medicine, 4 .Edition, Springer-Verlag, ISBN 978-1-4939-6650-9, New York, 2016.

Lehrmaterialien Skripte, Originalliteratur, Labor und Apparaturen

Lernformen / eingesetzte Medien 2 SWS Praktikum (wenn Haushaltsmittel vorhanden, Durchführung an der Universität Zürich, sonst EAH Jena)

Begrenzung auf insgesamt 10 Sudierende

Studium-Integrale-Modul mit Beteiligung der Professoren Oliver Ullrich (Honorarprofessor EAH Jena/ Uni Zürich), Frank Engelmann (WI), Michael Pfaff (MT/BT)Voraussetzungen / Vorkenntnisse Erfolgreiche Teilnahme am Modul "Interdisziplinäre Produktentwicklung mit Fokus Weltraummedizin I" ist Plicht. Die Anmeldung zum Modul II erfolgt im Modul I (nicht durch Einschreibung wie bei anderen WPM).

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Alternative Prüfungsleistung

ECTS Credits 3 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 30 h Selbststudium: 60 h Gesamtzeitaufwand: 90 h Verwendbarkeit des Modules - Bachelor Biotechnologie (Wahlpflichtmodul)

- Bachelor Medizintechnik (Wahlpflichtmodul)

Begrenzung auf 8 Sudierende (davon max. 4 MT/BT);Studium-Integrale-Modul; Beteiligte Fachbereiche: WI und MT/BT; Beteiligte Studiengänge: Wirtschaftsingenieurwesen Industrie, Wirtschaftsingenieurwesen Industrie International, Wirtschaftsingenieurwesen Digitale Wirtschaft, Umwelttechnik, Umwelttechnik und Entwicklung, Medizintechnik, Biotechnologie, Elektrotechnik/ Informationstechnik, Maschinenbau, Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Mindfulness Based Student Training (MBST) Modulnummer MT.SW.1.063 Art des Moduls Wahlpflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Mike Sandbothe (FB SW) Semester Wintersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt In der sich entwickelnden digitalen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts beschleunigen sich auch die Kommunikationsprozesse an den Hochschulen. zunehmend mehr Studierende leiden unter chronischem Stress mit entsprechenden Konsequenzen für die Gesundheit. Das zeigt die aktuelle AOK-Studie „Studierendenstress in Deutschland" (2016), die zu dem Ergebnis kommt, dass sich Studierende insgesamt gestresster als der Durchschnitt der Beschäftigten in Deutschland fühlen.

Achtsamkeit (engl. mindfulness) ist ein Werkzeug, um den Herausforderungen dieser Entwicklung effektiv zu begegnen. Medizinische Untersuchungen zeigen, dass eine achtsame Grundhaltung den Um- gang mit Stress verbessert und die psychische Widerstandsfähigkeit steigert. Darüber hinaus trägt sie zu einer nachhaltigen Balance von Körper, Geist und Seele bei und unterstützt die geistige Konzentration und Kreativität.

Bewusst praktizierte Achtsamkeit stellt eine neue Kulturtechnik dar, welche als entscheidende Grundlage eines erfolgreichen Bildungssystems im 21. Jahrhundert gelten darf.

Folgende Inhalte sollen im Modul vermittelt werden:

Achtsamkeitskompetenz

- Stand der interdisziplinären (insbesondere neurobiologischen) Achtsamkeitsforschung

- etablierte Achtsamkeitstechniken des MBSR-Programmes

- Achtsamkeit als Meta-Kompetenz und Resilienzfaktor

- Anwendung der Achtsamkeit auf verschiedene Handlungsfelder Stresskompetenz

- modernde Stressforschung

- Stressentstehung und Stressfolgen

- Stressprävention

- Anwendung auf verschiedene Handlungsfelder

Konfliktlösungskompetenz

- Konfliktsituationen

- Konfliktreaktionen und -muster

- Konfliktprävention

- Anwendung auf verschiedene Handlungsfelder

Führungs- und Kommunikationskompetenz

- Mindful Leadership

- Achtsamkeit in Organisationen

- Achtsame Mitarbeiterführung

Lern- und Prüfungskompetenz

- Methoden der achtsamen Prüfungsvorbereitung

- Prüfungssituationen ohne Stress und Angst

Qualifikationsziele Fachliche Kompetenzen

Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, die Grundlagen der modernen Stress- und Resilienzforschung und den aktuellen Stand der interdisziplinären (insbesondere neurobiologschen) Achtsamkeitsforschung wiederzugeben, kritisch einzuschätzen und sowohl auf ihren eigenen Studienprozess als auch für ihre zukünftige Berufstätigkeit auszuwerten und anzuwenden. Sie haben darüber hinaus grundlegende Kenntnisse über Konfliktlösungs-, Kommunikations-, Führungs- und Lernstrategien erlangt.

Fachübergreifende Kompetenzen

Nach der erfolgreichen Teilnahme am Modul sind die Studierenden befähigt, ihre eigene Aufmerksam- keit als Meta-Kompetenz bewusst zu steuern und gezielt einzusetzen, um auf dieser Grundlage soziale Schlüsselkompetenzen wie Respekt, Toleranz und Mitgefühl sowie persönliche Schlüsselkompetenzen wie Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung zu entwickeln. Des Weiteren werden geistige Klarheit und die Fähigkeit zur Klärung von Prioritäten auch und gerade unter digitalen Bedingungen (z.B. Multtasking-Routinen) gezielt gefördert.

Die Studierenden lernen in der Lehrveranstaltung, die Arbeit in gemischten Teams mit Menschen anderer Fachdisziplinen methodisch und bewusst auf achtsame Weise zu gestalten. zu diesem zweck werden Kommunikations- und Konfliktlösungsstrategien vermittelt sowie Lernstrategien eingeübt, die es ermöglichen, den kognitiven Raum für neue Informationen nachhaltig zu erweitern sowie Ambivalenzkompetenz und Ambiguitätstoleranz gezielt zu stärken.

Ein durch Achtsamkeitstrainings konfiguriertes systemisches Bewusstsein, wie es in diesem Modul ver- mittelt wird, hilft dabei, komplexe Sachverhalte angemessen zu bearbeiten, Fernwirkungen zu erkennen und den intellektuellen Horizont für mehr als eine Perspektive zu optimieren.

Auf dieser Grundlage werden zentrale Kompetenzen geschult, derer es für ein systemisches Führungsverhalten in zeiten komplexer gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, technologischer und politischer Trans- formationsprozesse bedarf. Darauf haben u.a. die Harvard-Psychologin Ellen Langer und der MIT-Managementforscher Otto Scharmer in ihren einschlägigen Publikationen hingewiesen.

Insbesondere sollen neben den fachlichen Kompetenzen folgende Kompetenzen vermittelt werden:

Methodenkompetenzen

Die Studierenden…

- sind in der Lage, verschiedene Techniken des MBST mit und ohne Anleitung anzuwenden

- können Konfliktlösungsstrategien anwenden

- können spezielle Kommunikationstechniken anwenden

Sozialkompetenzen

Die Studierenden…

- können mehr Respekt, Toleranz sowie Mitgefühl entwickeln

Selbstkompetenzen

Die Studierenden…

- haben einen verbesserten Umgang mit Stress

- stärken ihre psychische Widerstandsfähigkeit

- sind aufmerksamer und kreativer

- haben eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit

- können nachhaltiger, effektiver und gehirngerechter lernen

Lehrformen Vorlesung (SWS) 0 Übung (SWS) 2 Praktikum (SWS) 0 gesamt (SWS) 2 Literaturangaben - Albrecht, R.: Achtsamkeitstraining, Gesundheitsförderung und Prävention. In: Wozu gesund? – Prävention als Ideal. Kritisches Jahrbuch der Philosophie, Königshausen & Neumann, S. 125-139, Würzburg, 2015.

- Horx, M. : Gibt es einen Megatrend Achtsamkeit? Zukunftsreport 2016, Jahrbuch für gesellschaftliche Trends und Business-Innovationen, Zukunftsinstitut, Frankfurt a.M. , 2015.

- Ie, A.; Ngnoumen, C.; Langer, E.J. : The Wiley Blackwell Handbook of Mindfulness, Wiley Blackwell, Oxford, 2014.

- Kabat-Zinn, J. : Gesund durch Meditation, Knaur, München, 1990.

- Langer, E.J. : The Power of Mindful Learning, Da Capo Press, Cambridge, 1997.

- Sandbothe, M.: Wozu „Gesundes Lehren und Lernen“? In: Wozu gesund? – Prävention als Ideal. Kritisches Jahrbuch der Philosophie, Königshausen & Neumann, S. 105-123, Würzburg, 2015.

- Scharmer, C. Otto : Theorie U. Von der Zukunft herführen, Auer, Heidelberg, 2009.

- Siegel, D. J.: Das achtsame Gehirn, Arbor, Freiburg, 2014.

Lehrmaterialien Handouts

Lernformen / eingesetzte Medien Seminar, kombiniert mit Team-Teaching

Power-Point-Präsentation, Gruppenarbeit, Dyadenarbeit, methodische ÜbungspraktikenVoraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Alternative Prüfungsleistung

SW: Präsentation, Projekttagebuch, schriftliche Ausarbeitung zur Projektpräsentation.

WI, BW: Projekttagebuch, Hausarbeit. MT/BT: benotete APL (Projekttagebuch, Hausarbeit).

Alle Teilnehmer*Innen: aktive Teilnahme am Seminar, tägliche Übung der Achtsamkeitstechniken zu Hause im Rahmen der Untersuchungszeit, regelmäßige Dokumentation der Übungspraxis.ECTS Credits 3 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 30 h Selbststudium: 60 h Gesamtzeitaufwand: 90 h Verwendbarkeit des Modules - Bachelor Biotechnologie (Wahlpflichtmodul)

- Bachelor Medizintechnik (Wahlpflichtmodul)

Studium-Integrale-Modul.Beteiligte Dozenten/FB: Prof. Dr. Mike Sandbothe (SW), Prof. Dr.-Ing. Burkhard Schmager (WI), Prof. Dr. Hubert Ostermaier (WI), Prof. Dr. Heiko Haase (BW), Prof. Dr. Christina Schumann (MT/BT), Prof. Dr. Jane Neumann (MT/BT).Beteiligte Studiengänge:

Wirtschaftsingenieurwesen (Industrie) (B.Sc.), Wirtschaftsingenieurwesen (IT) (B.Sc.),E-Commerce (B.Sc.), Umwelttechnik und Entwicklung (B.Sc.), Soziale Arbeit (B.A.), Business Administration (B.A.), Business Information Systems (B.A.), Biotechnologie (B. Eng.), Medizintechnik (B. Eng.).