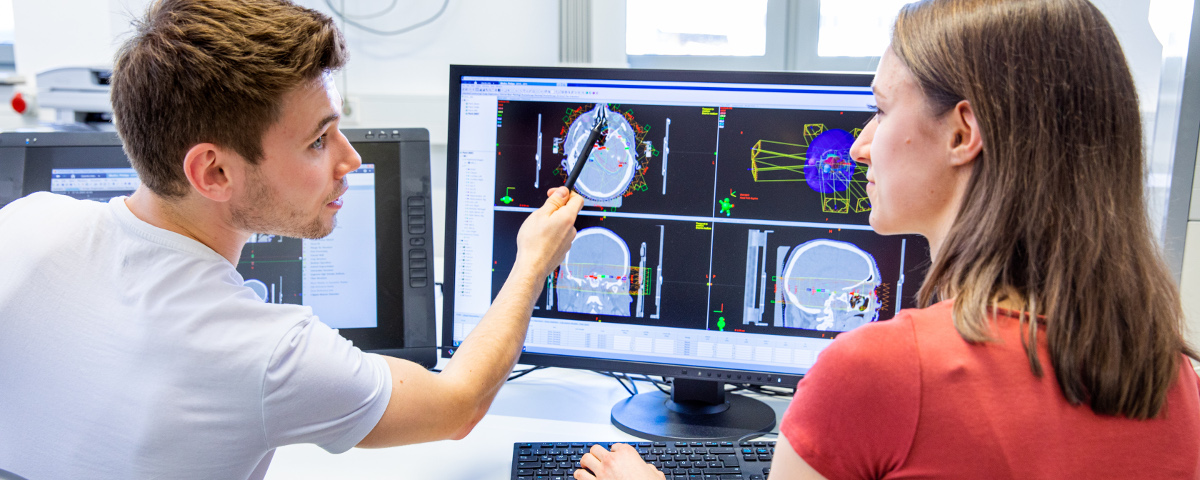

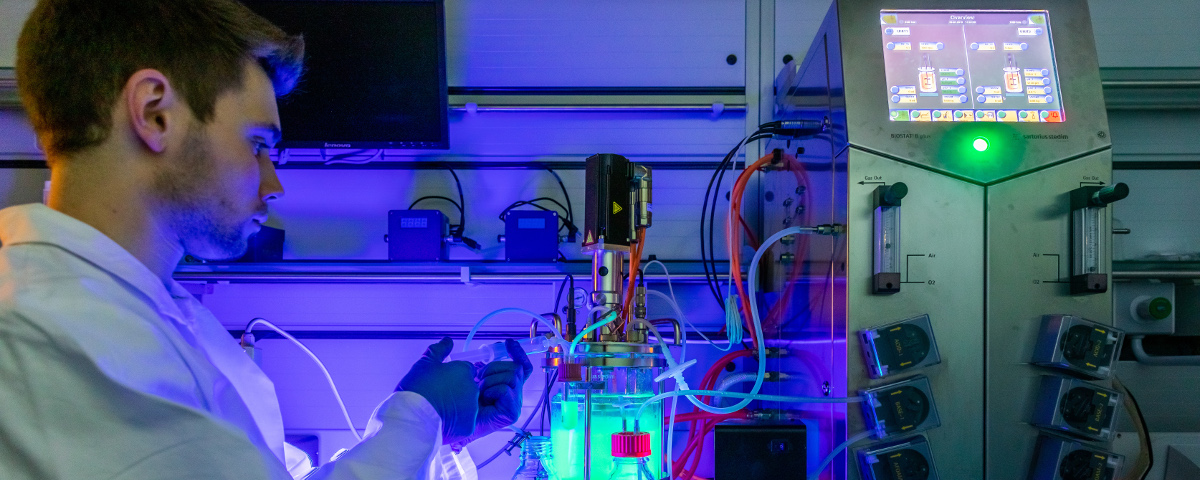

Herzlich Willkommen im Fachbereich Medizintechnik und Biotechnologie

Der Fachbereich Medizintechnik und Biotechnologie begrüßt Sie recht herzlich auf seinen Internetseiten. Nutzen Sie die zahlreichen Informationen rund um den Fachbereich und die angebotenen Bachelor- und Masterstudiengänge. Gewinnen Sie so einen umfassenden Eindruck der vielen Vorteile eines abwechslungsreichen Studiums im Fachbereich Medizintechnik und Biotechnologie.

Neuigkeiten