- Fachbereich Medizintechnik und Biotechnologie

- Studium

- Medizintechnik (M. Sc.)

Master Medizintechnik (M. Sc.)

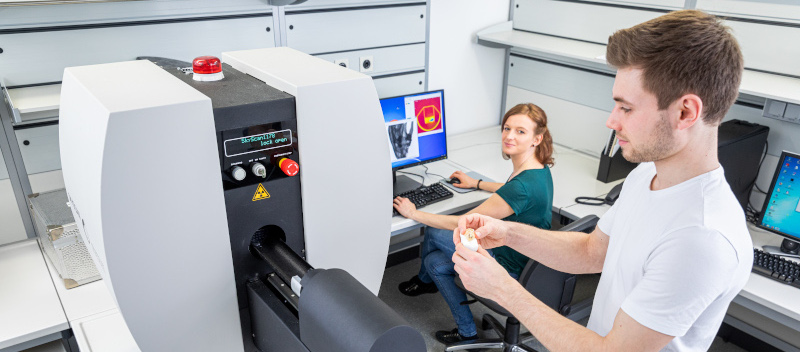

Der Masterstudiengang Medizintechnik der EAH Jena vermittelt Spezialkenntnisse der modernen medizinelektronischen Geräte- und Systementwicklung. Dabei liegt der Fokus auf medizintechnischen Forschungen und Anwendungen mit Schwerpunkten in ausgewählten Bereichen wie zum Beispiel der medizinischen Messtechnik, diagnostischen Sensorik und der Bildgebung. Die Studierenden werden im Rahmen des Masterstudiengangs befähigt, verschiedene Geräte und Verfahren anzuwenden und zu entwickeln.

Um die Studierenden frühzeitig auf die Anforderungen moderner technologieorientierter Unternehmen und Forschungseinrichtungen vorzubereiten, beinhaltet die Forschungsorientierung des Studiengangs eine sich über drei Semester erstreckende Projektarbeitsphase. Die Studierenden bearbeiten während dieser Zeit eigene Projekte in Zusammenarbeit mit Firmen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. Auch im Rahmen einiger Lehrveranstaltungen können die Studierenden in den Berufsalltag verschiedener Institutionen wie dem Universitätsklinikum Einblick erhalten.

Aufbau

Technisches Englisch 3 Modulnummer GW.2.122 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Kerstin Klingebiel (FB GW) Semester Wintersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Englisch Inhalt - Bewerbungen auf wissenschaftliche Jobs, Jobinterviews, akademische CVs

- Wissenschaftlicher Diskurs in verschiedenen Kommunikationssituationen, Diskutieren, Verhandeln, Präsentieren, Abstracts und Zusammenfassungen in concise writing

- Erweiterung lexikalischer Kenntnisse auf Gebieten wie Prothetik, Laser in der Medizintechnik, Nanotechnologie und Nanomaterialien, Rückrufe medizinischer Geräte.

Qualifikationsziele Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage ihre erweiterte fachsprachliche Kompetenz vor allem im mündlichen Bereich einzusetzen. Sie können fachspezifischer Inhalte ausdrücken und Details erklären. Im wissenschaftlichen Diskurs sind sie befähigt in Diskussionen und Verhandlungen zu agieren und zu reagieren. Sie präsentieren Forschungsergebnissen u.ä. wirkungsvolles vor allem auf Postersessions. In Interviews können sie adäquat reagieren und agieren und sich sprachlich niveauvoll ausdrücken.Dabei können sie stilsichere Bewerbungsschreiben formulieren. Sie formulieren wissenschaftliche Inhalte am Beispiel der Textsorten Abstract und Zusammenfassung zunehmend stilsicher. Dabei müssen sie alle erworbenen Sprachkenntnisse und Sprachfertigkeiten anwenden und im Zuge des autonomen Lernens auch analysieren und evaluieren. Überdies können sie längeren zusammenhängenden Vorträgen oder Kommentaren folgen und Inhalte wiedergeben und für ihre Argumentation verwenden. Sie verwenden die Sprache auf Niveau C1 des ERF.

Lehrformen Vorlesung (SWS) 0 Übung (SWS) 3 Praktikum (SWS) 0 gesamt (SWS) 3 Literaturangaben - www.cordis.europa.eu/research-eu/home_en.html (Publications office of the EU).

- www.career-advice.monster.co.uk.

- www.carrers.ox.ac.uk.

- www.bbc.co.uk/worldservice.

- www.writingcenter.unc.edu.

- www.owl.english.purdue.edu.

- www.science.org.au/nova.

- www.nature.com/natureevents/science.

- www.english.udel.edu/wc/student/handouts/how.pdf.

Lehrmaterialien Eigenes Skript, Websites, Audio- und Videodateien

Lernformen / eingesetzte Medien Projektarbeit, Kleingruppen- und Frontalarbeit

Voraussetzungen / Vorkenntnisse Voraussetzung sind sehr gute allgemeinsprachliche Kenntnisse mind. auf Niveau B2 des ERF, wünschenswert unterer Einstieg C1 des ERF.

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Alternative Prüfungsleistung

ECTS Credits 3 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 45 h Selbststudium: 45 h Gesamtzeitaufwand: 90 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Mathematik 3 Modulnummer GW.2.210 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) N.N. Semester Wintersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt - Intervallhalbierung, regula falsi, Newton-Verfahren Fixpunktiteration

- Algorithmische Aspekte beim Lösen linearer Gleichungssysteme

- Newton-Verfahren für nichtlineare Systeme / Ein- und mehrfaktorielle ANOVA

- Verfahren bei Messwiederholungen, Verlaufskurven

- Tests für Regressionsparameter, Prognoseintervalle

- Faktoranalyse

- Cluster- und Diskriminanzanalyseverfahren

Qualifikationsziele - Nullstellensuche bei skalaren Funktionen

- Numerik linearer Gleichungssysteme

- Lösung nichtlinearer Gleichungssysteme / Analyse multivariater Daten

- Mittelwertvergleiche bei mehr als zwei Gruppen unter Normalverteilung und parameterfrei

- Datenreduktion und Klassifikationsverfahren

- Fallzahlplanung

Lehrformen Vorlesung (SWS) 2 Übung (SWS) 1 Praktikum (SWS) 0 gesamt (SWS) 3 Literaturangaben - Fahrmeir, L., Brachinger, H. W.: Multivariate statistische Verfahren, de Gruyter, Berlin [u.a.], 1996.

- Toutenburg, H., Heumann, C.: Induktive Statistik. Eine Einführung mit R und SPSS, Springer, Berlin, Heidelberg, 2008.

- Kockläuner, G.: Multivariate Datenanalyse. Am Beispiel des statistischen Programmpakets SPSS, Vieweg, Braunschweig [u.a.], 2000.

- Bühl, A.: SPSS 23 : Einführung in die moderne Datenanalyse, Pearson, Halbergmoos, 2016.

Lehrmaterialien Skript zur Vorlesung, ergänzende Folien, Kurzanleitung zu SPSS, Übungsserien mit Kurzlösungen

Lernformen / eingesetzte Medien Vorlesung und Übung am Computer zur Vertiefung und Anwendung des Vorlesungsstoffes und Diskussion der im Selbststudium gelösten Übungsaufgaben.

Voraussetzungen / Vorkenntnisse Grundkurs Mathematik: Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung

aus Abitur bzw. Fachabitur, Verfahren der beschreibenden Statistik, einfache Verfahren der induktiven Statistik, Konfidenzintervalle, Tests.Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Schriftliche Prüfungsleistung (90 min.)

ECTS Credits 3 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 45 h Selbststudium: 45 h Gesamtzeitaufwand: 90 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Informatik 3 Modulnummer GW.2.404 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Barbara Wieczorek (FB GW) Semester Wintersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt Programmieren mit Python für Fortgeschrittene, z.B.:

- Objektorientierte Modellierung und Programmierung

- Programmierung von Datenbankanwendungen

- Programmierung ausgewählter Algorithmen (z.B. einfache Algorithmen zur Verarbeitung ein- und zweidimensionaler Signale)

- Nutzung von NumPy

- Nutzung von PySerial

- Programmierung grafischer Oberflächen

Qualifikationsziele Die Studierenden sind nach erfolgreichem Abschluss des Moduls in der Lage:

- sich fortgeschrittene Gebiete der Programmierung eigenständig zu erschließen

- komplexere Programme kooperativ zu erstellen

- ein Projekt durchführen

- fachspezifische Algorithmen zu implementieren

Lehrformen Vorlesung (SWS) 1 Übung (SWS) 2 Praktikum (SWS) 0 gesamt (SWS) 3 Literaturangaben - Langtangen: A Primer on Scientific Computing with Python, Springer, Berlin, Heidelberg, 2016.

- Numpy and SciPy Documentation, www.scipy.org/doc/.

- McKinney, W.: Python for Data Analysis, O'Reilly, Beijing u.a., 2012.

- Chaudhary, B.: Tkinter GUI Application Development Blueprints, Packt Publishing, 2015.

Lehrmaterialien Vorlesungsmitschriften, Folien, Übungen

Lernformen / eingesetzte Medien Wissensvermittlung in Vorlesungen; Wissensvertiefung und -festigung in Praktika

Voraussetzungen / Vorkenntnisse Kenntnisse grundlegender Programmierkonzepte

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Alternative Prüfungsleistung

ECTS Credits 3 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 45 h Selbststudium: 45 h Gesamtzeitaufwand: 90 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Module, in denen Programmierkenntnisse und Kenntnisse über Entwurf und Nutzung von Informatiksystemen benötigt werden.

Medizinische Messtechnik Modulnummer MT.2.227 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Lutz Herrmann Semester Wintersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt - Vergleich medizinischer Messverfahren (magnetische und elektrische Ableitungen)

- Verbesserung des SNR im Messsignal

- Averageverfahren in der medizinischen Diagnostik (BERA, TOAE, VEP, late potentials)

- Artefakterkennung mit KNN und Korrelationsverfahren

- Signalrekonstruktion mit ARMA- Modellen

Qualifikationsziele Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage, medizinischer Messsignale zu gewinnen, deren Signalstärke so gering ist, dass sie durch das Rauschen der Messkette verdeckt werden. Die einschlägigen medizinischen Averageverfahren werden beherrscht. Die Studenten beherrschen grundlegende Verfahren zur Artefakterkennung in medizinischen Messsignalen. Es stehen Methoden zur Verfügung, gestörte Signalabschnitte mit geeigneten Programmen zu behandeln.

Lehrformen Vorlesung (SWS) 1 Übung (SWS) 2 Praktikum (SWS) 2 gesamt (SWS) 5 Literaturangaben - Brigham, E. O.: FFT- Anwendungen, Oldenbourg, München [u.a.], 1997.

- Oppenheim et al.: Zeitdiskrete Signalverarbeitung, Pearson Studium, München [u.a.], 2004.

- Gratton, G., Coles, M. G. H., Donchin, E.: A new method for off-line removal of ocular artifact, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 55, 468-484, 1983.

- Vaseghi, S. V.: Advanced Signal Processing and Digital Noise Reduction , Wiley & Teubner, Chichester, West Sussex, 2012.

Lehrmaterialien Folien der Vorlesung; Datenblätter; Schaltungsauszüge; Literaturliste

Lernformen / eingesetzte Medien Vortrag, Fallstudien, Gruppenarbeit, Laborpraktikum

Voraussetzungen / Vorkenntnisse Kenntnisse der Grundlagen der medizinischen Messtechnik sowie Programmierkenntnisse in LabView werden empfohlen

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Alternative Prüfungsleistung, Laborschein, Referat

ECTS Credits 6 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 75 h Selbststudium: 105 h Gesamtzeitaufwand: 180 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Das Modul ist für medizintechnische Arbeitsgebiete wesentlich, in denen es auf die Gewinnung sehr kleiner Messsignale ankommt, die häufig vom natürlichen und technischen Rauschen der Messkette verdeckt werden

Projektarbeit 1 Modulnummer MT.2.228 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) alle Professoren des Fachbereichs Semester Wintersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt Während des Masterstudiums wird den Studierenden die Möglichkeit gegeben, in einem konkreten Forschungs- oder Entwicklungsprojekt innerhalb der Hochschule oder in externen Instituten mitzuarbeiten. Innerhalb dieses Projektes sollen die Studierenden Teilaufgaben übernehmen, Lösungskonzepte entwickeln und in selbstständig durchgeführten Experimenten ihre praktischen Erfahrungen vertiefen. Je nach Größe und Aufwand der Aufgabenstellung erstreckt sich die Bearbeitung zwischen einem und drei Semestern und kann in einer Einzel- oder Gruppenarbeit umgesetzt werden.

Die Studierenden besprechen mit dem jeweiligen Betreuer die inhaltlichen Schwerpunkte, das Arbeitskonzept und die finale Darstellung der Ergebnisse. Dies können beispielsweise die Anfertigung eines Posters, die Präsentation in einem Vortrag und/oder eines wissenschaftlichen Berichtes sein, die den Vorgaben einer Veröffentlichung entsprechen sollen.

Qualifikationsziele Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage: - eine Teilaufgabe eines laufenden Forschungs- oder Entwicklungsprojektes selbstständig zu lösen.

- den aktuellen Stand der Technik im gewählten Themengebiet zu erinnern.

- mögliche Lösungsansätze des zu bearbeitenden Forschungsproblems zu entwickeln.

- selbstständig der Aufgabe entsprechende Experimente durchzuführen.

- ihr selbst erstelltes Arbeitskonzept nach wissenschaftlichen Kriterien durchzuführen.

- ihre Ergebnisse im Rahmen eines technisch-wissenschaftlichen Berichtes/Posters zu analysieren und mündlich zu präsentieren.

Lehrformen Vorlesung (SWS) 0 Übung (SWS) 0 Praktikum (SWS) 2 gesamt (SWS) 2 Literaturangaben - Themenspezifisch.

Lehrmaterialien Themenspezifisch

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Alternative Prüfungsleistung

(Leistung wie Projektbericht, Kurzvortrag, Poster wird zu Beginn von Professor bekannt gegeben)

ECTS Credits 3 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 30 h Selbststudium: 60 h Gesamtzeitaufwand: 90 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Spezielle Verfahren in Diagnostik und Therapie Modulnummer MT.2.233 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Iwan Schie Semester Sommersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt Lehrinhalte zu folgenden ausgewählten Kernthemen mit angegebenen Schwerpunkten sollen vermittelt werden:

- Ausgewählte Methoden der Klinischen Neurophysiologie

- Elektroneurographie: sensible und motorische

- Evozierte Potentiale: Somatosensorisch N.medianus, N.tibialis

- Reflexe

- Gefäßdiagnostik mittels Dopplerverfahren

- Grundlagen Ultraschall, Doppler-Effekt

- Unidirektionaler CW-Doppler

- Bidirektionale CW-Doppler

- Gepulste Doppler

- Duplex- und Farb-Duplexverfahren

- Kardiotechnik, Herz-Lungen-Maschine, Herzunterstützungssysteme

- Tätigkeitsfelder Kardiotechnik

- Extrakorporale Zirkulation

- Herz-Lungen-Maschine

- Roller- und Rotations-/Zentrifugalpumpen

- Oxygenator – Künstliche Lunge

- Hypothermie, Kardioplegie

- Narkosetechnik

- Klassifikation der Inhalationsnarkosesysteme

- Geschlossenes Kreissystem

- Gasdosierung

- Regionalanästhesie

- Ultraschall-Spirometrie

Der Stand der gegenwärtigen Technik, verwendete Verfahren und Trends werden gezeigt.

Die Übung erfolgt als Praxisseminar vor Ort in verschiedenen Einrichtungen z.B. des Universitätsklinikums Jena (z.B. EKG-Labor, HNO-Klinik, Schlaflabor, Intensivmedizin, MRT-Zentrum, OP-Saal: Herzoperation)

Qualifikationsziele Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden zu den oben genannten Themengebiete in der Lage, speziell unter dem Gesichtspunkt der interdisziplinären Schnittstelle zwischen Mediziner und Techniker, verwendete Verfahren zu verstehen und ausgewählte Gerätetechnik praktisch anzuwenden.

Lehrformen Vorlesung (SWS) 2 Übung (SWS) 1 Praktikum (SWS) 1 gesamt (SWS) 4 Literaturangaben - Kramme, R.: Medizintechnik: Verfahren - Systeme - Informationsverarbeitung, Springer Verlag, Heidelberg, 2017.

- Tschaut: Extrakorporale Zirkulation in Theorie und Praxis, Pabst Science Publishers, 2005.

Lehrmaterialien Vorlesungsskript, Praktikumsanleitung (PDF-File, Intranet)

Lernformen / eingesetzte Medien Vorlesung mit seminaristischen Anteilen, Laborpraktika

Voraussetzungen / Vorkenntnisse Grundkenntnisse des technischen, naturwissenschaftlichen und medizinischen Fächerspektrums werden dringend empfohlen.

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Schriftliche Prüfungsleistung (90 min.), Laborschein

ECTS Credits 6 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 60 h Selbststudium: 120 h Gesamtzeitaufwand: 180 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

- Ausgewählte Methoden der Klinischen Neurophysiologie

Medizinelektronik 1 Modulnummer MT.2.252 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Sebastian König Semester Wintersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt - Diagnostik-Geräte (miniEKG, …)

- Therapie-Geräte (Reizstrom, US, …)

- Baugruppen

- Schnittstellen

- Steuermodule

- Schaltungsanalyse und –simulation

Qualifikationsziele Die Studenten verstehen die Funktionsprinzipien ausgewählter einfacher medizintechnischer Geräte und deren Baugruppen. Sie beherrschen die Analyseinstrumente für einfache elektronische Baugruppen und sind in der Lage, Funktionselemente zu entwerfen.

Lehrformen Vorlesung (SWS) 2 Übung (SWS) 1 Praktikum (SWS) 1 gesamt (SWS) 4 Literaturangaben - Eichmeier, J.: Medizinische Elektronik, Springer, Berlin [u.a.], 1997.

- Horowitz, P., Hill, W.: The Art of Electronics, Cambridge University Press, Cambridge, New York, NY, 2015.

- Carr, J. J., Brown, J. M.: Introduction to Biomedical Equipment Technology, Prentice-Hall Int., Upper Saddle, NJ [u.a.], 2001.

Lehrmaterialien Folien der Vorlesung; Datenblätter; Schaltungsauszüge; Literaturliste; Simulationssoftware (Evaluations-Version)

Lernformen / eingesetzte Medien Interaktive Vorlesung; Übung; Praktikum

Voraussetzungen / Vorkenntnisse Kenntnisse der analogen und digitalen Schaltungstechnik werden dringend empfohlen

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Schriftliche Prüfungsleistung (90 min.), Laborschein

ECTS Credits 6 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 60 h Selbststudium: 120 h Gesamtzeitaufwand: 180 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Medizinische Physik Modulnummer MT.2.231 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Matthias Erich Bellemann Semester Sommersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt Anwendung ionisierender Strahlung für die moderne Diagnostik und Therapie in der Humanmedizin.

Hauptinhalte der Ausbildung:

- Grundlagen der Röntgendiagnostik (Definitionen und Einsatzgebiete; Röntgenröhre und Röntgengenerator; Streustrahlung; Vergrößerungseffekt)

- Technische Komponenten (Streustrahlenraster; Röntgenfilm; Leuchtfolie; Film-Folien-Kombination; moderne digitale Detektorsysteme; Röntgenbildverstärker; Bildverstärker-System-Kette)

- Bildanalyse und Bildverarbeitung (Bildkontrast; Einfluss der Fokusgröße; Halbschatteneffekt; lineare Systemtheorie; Modulationstransferfunktion; Auflösungsvermögen; Quantenstatistik)

- Qualitätssicherung (Abnahmeprüfung; Konstanzprüfung; Prüfarten und Prüfkörper nach DIN; Röntgenverordnung; Genehmigungsverfahren)

- Grundlagen der Strahlentherapie (Überblick; historischer Abriss; Strahlenarten; Teletherapie; Brachytherapie; Afterloading; Gammatron; Linearbeschleuniger; Kreisbeschleuniger; Ionentherapie)

- Klinische Dosimetrie (Wechselwirkungsprozesse; relative biologische Wirksamkeit; Oberflächendosis; Tiefendosis; Integraldosis; Kenndosisleistung)

- Bestrahlungsplanung (biologisch-medizinische und physikalisch-technische Aufgabenstellung; Stehfelder; Bewegungsbestrahlung; intensitätsmodulierte Bestrahlung; Multi-Leaf-Kollimatoren)

Qualifikationsziele Lernziele:

- Erwerb von umfassenden Kenntnissen der aktuellen Diagnose- und Therapieverfahren auf der Basis ionisierender Strahlung

- Vermittlung von vertieften Kenntnissen der radiologischen Diagnostik und Gerätetechnik

- Vermittlung von vertieften Kenntnissen der Strahlentherapie und der Bestrahlungsplanung

- Erwerb von praktischen Fähigkeiten zur aktiven Lösung von radiodiagnostischen und strahlentherapeutischen Aufgabenstellungen

Zu erwerbende Kompetenzen:

- Erwerb von vertieften Kenntnissen zur gezielten Anwendung ionisierender Strahlung in der medizinischen Diagnostik und Therapie

- Lösung messtechnischer und dosimetrischer Aufgaben bei der Anwendung der modernen Verfahren der Röntgendiagnostik und der Strahlentherapie

- Entwicklung und Einsatz von Techniken der Bestrahlungsplanung und der klinischen Dosimetrie im Hinblick auf die Anforderungen in der Klinik

Lehrformen Vorlesung (SWS) 2 Übung (SWS) 0 Praktikum (SWS) 2 gesamt (SWS) 4 Literaturangaben - Bille, J., Schlegel, W.: Medizinische Physik: II. Medizinische Strahlenphysik, Springer, Berlin, 2002.

- Hoxter, E. A., Schenz, A.: Röntgenaufnahmetechnik, Publicis MCD, Berlin [u.a.], 1991.

- Sauer, R.: Strahlentherapie und Onkologie, Urban & Fischer bei Elsevier, München [u.a.], 2003.

- Ewen, K.: Moderne Bildgebung, Thieme Verlag, Stuttgart, 2003.

Lehrmaterialien Vorlesungsmitschrift (eventl. Skript zur Vorlesung); Detaillierte Versuchsanleitungen; Korrekturen der Versuchsprotokolle

Lernformen / eingesetzte Medien z.T. E-Learning (interaktive Lernsoftware).

Voraussetzungen / Vorkenntnisse Kenntnisse in der Ionisierende Strahlung, Anatomie/Physiologie, Informatik 2, Mathematik 3, Technischen Optik und Medizinische Messtechnik.

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Schriftliche Prüfungsleistung (90 min.), Laborschein

(z.T. mit Multiple-Choice-Fragen)

ECTS Credits 6 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 60 h Selbststudium: 120 h Gesamtzeitaufwand: 180 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Projektarbeit 2 Modulnummer MT.2.234 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) alle Professoren des Fachbereichs Semester Sommersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt Während des Masterstudiums wird den Studierenden die Möglichkeit gegeben, in einem konkreten Forschungs- oder Entwicklungsprojekt innerhalb der Hochschule oder in externen Instituten mitzuarbeiten. Innerhalb dieses Projektes sollen die Studierenden Teilaufgaben übernehmen, Lösungskonzepte entwickeln und in selbstständig durchgeführten Experimenten ihre praktischen Erfahrungen vertiefen. Je nach Größe und Aufwand der Aufgabenstellung erstreckt sich die Bearbeitung zwischen einem und drei Semestern und kann in einer Einzel- oder Gruppenarbeit umgesetzt werden.

Die Studierenden besprechen mit dem jeweiligen Betreuer die inhaltlichen Schwerpunkte, das Arbeitskonzept und die finale Darstellung der Ergebnisse. Dies können beispielsweise die Anfertigung eines Posters, die Präsentation in einem Vortrag und/oder eines wissenschaftlichen Berichtes sein, die den Vorgaben einer Veröffentlichung entsprechen sollen.

Qualifikationsziele - eine Teilaufgabe eines laufenden Forschungs- oder Entwicklungsprojektes selbstständig zu lösen.

- den aktuellen Stand der Technik im gewählten Themengebiet zu erinnern.

- mögliche Lösungsansätze des zu bearbeitenden Forschungsproblems zu entwickeln.

- selbstständig der Aufgabe entsprechende Experimente durchzuführen.

- ihr selbst erstelltes Arbeitskonzept nach wissenschaftlichen Kriterien durchzuführen.

- ihre Ergebnisse im Rahmen eines technisch-wissenschaftlichen Berichtes/Posters zu analysieren und mündlich zu präsentieren.

Lehrformen Vorlesung (SWS) 0 Übung (SWS) 0 Praktikum (SWS) 3 gesamt (SWS) 3 Literaturangaben - Themenspezifisch.

Lehrmaterialien Themenspezifisch

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Alternative Prüfungsleistung

(Leistung wie Projektbericht, Kurzvortrag, Poster wird zu Beginn von Professor bekannt gegeben)

ECTS Credits 3 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 45 h Selbststudium: 45 h Gesamtzeitaufwand: 90 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Biophysik 2 Modulnummer MT.2.253 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Alfred Gitter Semester Sommersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt Biophysik der Zellen, Epithelgewebe (Beispiel: Darm), wissenschaftliche Methoden zur Untersuchung von zellulären Vorgängen: Elektrochemie und Elektrophysiologie, Mikroskopie, Impedanzmessung, Ultraschall-Diagnostik

Qualifikationsziele Verständnis biophysikalischer Wirkungsprinzipien als Grundlage biomedizintechnischer Anwendungen, Kenntnisse zu Epithelien und dem elektrophysiologischen Modellsystem Darm, Übung in der Erarbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen und im Fachvortrag, Grundlagenkenntnisse und methodische Fertigkeiten in den Bereichen Elektrochemie und Elektrophysiologie, Mikroskopie, Impedanzmessung und Ultraschall-Diagnostik, ingenieurwissenschaftliches Rechnen

Lehrformen Vorlesung (SWS) 2 Übung (SWS) 0 Praktikum (SWS) 1 gesamt (SWS) 3 Literaturangaben - Adam et al.: Physikalische Chemie und Biophysik, Springer, Dordrecht [u.a.], 2009.

- Brown, B. H.: Medical Physics and Biomedical Engineering, Institute of Physics Publishing, Bristol, 2001.

- Glaser, R.: Biophysik, Fischer Verlag, Jena [u.a., 1996.

- Glass, K., Pliquett, F.: Biophysikalisches Praktikum , Thieme, Leipzig [u.a.], 1991.

- Hamann, C. H., Vielstich, W.: Elektrochemie, Wiley-VCH, Weinheim, 2005.

- Holze, R.: Elektrochemisches Praktikum, Teubner, Stuttgart [u.a.], 2001.

- Sackmann, E., Merkel, R.: Lehrbuch der Biophysik, Wiley-VCH, Weinheim, 2010.

- Schmidt, R. F., Lang, F.: Physiologie des Menschen, Springer, Heidelberg, 2007.

- Schünemann, V.: Biophysik, Springer, Berlin [u.a.], 2005.

- Gitter, A. H.: Impedanzmessungen der epithelialen Barrierefunktion, www.eahjena.de/~gitter/iba2010.pdf, 2010.

- WebSeite mit Impedanzmodell: www.eahjena.de/~gitter/schneider/index.php.

- Haynes, W. M., Lide, D. R.,: CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, Boca Raton, Fla. [u.a.], 2010.

Lehrmaterialien auf einer Web-Seite für Vorlesungsteilnehmer verfügbar: Skriptum zu Vorlesung und Praktikum mit Literaturliste und ausführlichen Versuchsanleitungen

Lernformen / eingesetzte Medien Vorlesung mit seminaristischen Anteilen, Praktikum im Labor Biophysik

Voraussetzungen / Vorkenntnisse Das Modul baut auf Vorkenntnisse in der Physik, Biologie, Chemie, Elektrotechnik und Informatik auf, wie sie in einem biomedizintechnischen Bachelor-Studiengang oder vergleichbaren Studiengängen vermittelt werden. Kenntnisse der Programmiersprache Python werden zudem empfohlen.

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Schriftliche Prüfungsleistung (90 min.), Laborschein

ECTS Credits 3 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 45 h Selbststudium: 45 h Gesamtzeitaufwand: 90 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Medizinelektronik 2 Modulnummer MT.2.254 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Sebastian König Semester Sommersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt - Diagnostik-Geräte (EKG, US-Spirometer, bildgebende US-Systeme), Therapie-Geräte (HF), Monitoring-Geräte

- Schnittstellen

- Steuermodule

- Schaltungsanalyse und -simulation

Qualifikationsziele Die Studenten kennen die Funktionsweise ausgewählter komplexer medizintechnischer Geräte und deren Baugruppen. Sie sind in der Lage, Baugruppen zu entwerfen und zu optimieren.

Lehrformen Vorlesung (SWS) 2 Übung (SWS) 1 Praktikum (SWS) 2 gesamt (SWS) 5 Literaturangaben - Eichmeier, J.: Medizinische Elektronik, Springer, Berlin [u.a.], 1997.

- Horowitz, P., Hill, W.: The Art of Electronics, Cambridge University Press, Cambridge, New York, NY, 2015.

- Carr, J. J., Brown, J. M.: Introduction to Biomedical Equipment Technology, Prentice-Hall Int., Upper Saddle, NJ [u.a.], 2001.

Lehrmaterialien Folien der Vorlesung; Datenblätter; Schaltungsauszüge; Literaturliste; Simulationssoftware (Evaluations-Version)

Lernformen / eingesetzte Medien Interaktive Vorlesung; Übung; Praktikum

Voraussetzungen / Vorkenntnisse Kenntnisse analoge und digitale Schaltungstechnik werden dringend empfohlen. Die Teilnahme am Modul Medizin Elektronik 1 wird ebenso empfohlen.

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Schriftliche Prüfungsleistung (90 min.), Laborschein

ECTS Credits 6 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 75 h Selbststudium: 105 h Gesamtzeitaufwand: 180 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Biosignalverarbeitung Modulnummer MT.2.255 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Jane Neumann Semester Sommersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch/Englisch Inhalt - Grundlagen der Biosignalverarbeitung (Definition, Eigenschaften und Klassifikation von Biosignalen, biomedizinische Signale des Menschen, Messmethoden, Signale im Zeit- und Frequenzbereich)

- Signalverarbeitungskette (Signalakquisition, Biosensoren, Signaltransformation, Digitalisierung, Parameteridentifizierung und Parameterextraktion, Klassifizierung/Interpretation)

- allgemeine Methoden der Biosignalverarbeitung (Approximation, Interpolation, nummerisches Differenzieren, Filter)

- Merkmalbestimmung und computergestützte Klassifizierung von Biosignalen (Merkmalsextraktion und -reduktion, Mustererkennung, künstliche neuronale Netze, Clusterverfahren)

- Verarbeitung von Signalen des zentralen Nervensystems (MRT, fMRT, MEG, EEG)

- Verarbeitung von Signalen des peripheren Nervensystems und der Muskeln (EKG, EMG, EDA, Blutdruck, respiratorische Signale)

- Anwendungen von Biosignalen in Brain-Computer-Interfaces und zum Biofeedback

Qualifikationsziele Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage:

- Kenntnissen der analogen und digitalen Signal- und Systemanalyse auf die Anwendung in Medizin, Biomedizin und Biologie zu übertragen

- Biosignale zu klassifizieren und für spezifische Signale geeignete Methoden der Biosignalverarbeitung zu identifizieren

- allgemeine Methoden der Biosignalverarbeitung auf spezifische Biosignale zu übertragen

- komplexe Biosignale computergestützt zu erfassen und mittels Vorverarbeitung (Digitalisierung, Filterung, Merkmalsextraktion) für die Signalanalyse bereitzustellen

- Algorithmen für die on- und offline-Analyse normaler und pathologischer Biosignale zu implementieren

- Resultate der Biosignalanalyse zu interpretieren

- Resultate der Biosignalanalyse für die Anwendung in Diagnostik, Patientenüberwachung und Therapie zu visualisieren

Lehrformen Vorlesung (SWS) 2 Übung (SWS) 0 Praktikum (SWS) 2 gesamt (SWS) 4 Literaturangaben - Meyer, M.: Signalverarbeitung. Analoge und digitale Signale, Systeme und Filter, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2017.

- Frey, Th., Bossart, M.: Signal- und Systemtheorie, Vieweg + Teubner, Wiesbaden, 2008.

- Husar, P.: Biosignalverarbeitung, Springer, Berlin, 2010.

Lehrmaterialien Skript zur Vorlesung, detaillierte Praktikumsanleitung (Intranet)

Lernformen / eingesetzte Medien Gruppenarbeit, Erarbeitung von Lösungen als Praktikum im Labor mit Präsentation der eigenen Ergebnisse.

Voraussetzungen / Vorkenntnisse Umfangreiche Kenntnisse der Signal- und Systemanalyse; Grundkenntnisse in MATLAB werden empfohlen.

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Schriftliche Prüfungsleistung (90 min.), Laborschein

ECTS Credits 6 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 60 h Selbststudium: 120 h Gesamtzeitaufwand: 180 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Technische Optik Modulnummer ST.2.222 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Burkhard Fleck (FB SciTec) Semester Sommersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt - die optische Abbildung

- Strahltransformation durch optische Elemente

- Abbildungsgleichungen

- Strahlbegrenzung

- Aperturblenden und Pupillen, Gesichtsfeldblenden, Feldlinsen und Kondensoren

- Abbildungsfehler

- das beugungsbegrenzte Auflösungsvermögen bei der optischen Abbildung

- Optische Instrumente, Fotografische Optik, Spektralgeräte

Qualifikationsziele Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, den grundlegenden Aufbau optischer Systeme zu verstehen. Sie können selbst einfache optische Anordnungen entwickeln und berechnen.

Lehrformen Vorlesung (SWS) 2 Übung (SWS) 1 Praktikum (SWS) 1 gesamt (SWS) 4 Literaturangaben - Schröder, G., Treiber, H.: Technische Optik. Grundlagen und Anwendungen, Vogel, Würzburg, 2014.

- Kühlke, D.: Optik – Grundlagen und Anwendungen, Verlag Harri, Frankfurt am Main, 2011.

- Pedrotti, F. L., Pedrotti, L. S.: Optik für Ingenieure, Springer, Berlin [u.a.], 2008.

Lehrmaterialien Arbeitsblätter, Übungsaufgaben

Lernformen / eingesetzte Medien Vorlesungen und Übungen in Verbindung mit physikalischem Grundpraktikum

Voraussetzungen / Vorkenntnisse Kenntnisse der Vorlesungen Physik und Mathematik werden empfohlen

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Schriftliche Prüfungsleistung (90 min.), Laborschein

ECTS Credits 6 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 60 h Selbststudium: 120 h Gesamtzeitaufwand: 180 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Medizinische Bildgebung Modulnummer MT.2.235 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Matthias Erich Bellemann Semester Wintersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt Einsatz von Schnittbildverfahren für die morphologische, funktionelle und molekulare Bildgebung in der Biomedizin

- Grundlagen der Magnetresonanz (Kernspin; magnetisches Moment; Atomkern im Magnetfeld; makroskopische Magnetisierung; Resonanzanregung; Relaxationsprozesse; chemische Verschiebung)

- Magnetresonanz-Tomographie (Impulssequenzen; Gradientenfelder; selektive Schichtanregung; Ortskodierung; Bildrekonstruktion; Parameterwichtung; ultraschnelle Bildgebung; funktionelle Bildgebung)

- Computertomographie (Funktionsprinzip; Radontransformation; Rekonstruktion aus Projektionen; Houndsfield-Einheiten; Bild-kontrast; Dosisbedarf; Ort- und Zeit-auflösung; 3D-Visualisierung)

- Molekulare und nuklearmedizinische Bild-gebung (Überblick; Historie; Tracer-Technik; Radionuklide und -liganden; Hybridisierung; radioaktive Markierung; Radiochemie und Radiopharmazie; Zyklotron; Gamma-Kamera; SPECT; therapeutische Ansätze)

- Positronen-Emissions-Tomographie (Positronen-Emitter; radiochemische Markierung; Koinzidenz-Messtechnik; Auflösung und Ausbeute; 3D-Messtechnik; Absolutquantifizierung und Korrekturen)

- Bildverarbeitung in (3 + 1) Dimensionen (Volumetrie; 3D-Bildregistrierung; pharmakokinetische Modellierung; Parameter-Mapping; biostatistische Analyse; Volume- und Surface-Rendering)

Qualifikationsziele Lernziele:

- Erwerb von umfassenden Kenntnissen auf dem Gebiet der tomographischen Abbildungsverfahren

- Vermittlung von vertieften Kenntnissen der 3D-Schnittbilddiagnostik und der Gerätetechnik

- Vermittlung von vertieften Kenntnissen der molekularen und nuklearmedizinischen Diagnostik

- Erwerb von praktischen Fähigkeiten zur aktiven Bearbeitung von Aufgabenstellungen im Bereich der zeitaufgelösten funktionellen Bildgebung

Zu erwerbende Kompetenzen:

- Erwerb von vertieften Kenntnissen zur zeitaufgelösten 3D-Bildgebung in der Biomedizin

- Kenntnisse zur quantitativen Abbildung molekularer, zellulärer und organspezifischer Prozesse

- Selbständige und eigenverantwortliche Bedienung der bildgebenden Geräte (MRT, CT, SPECT, PET)

- Erwerb von grundlegenden Kenntnissen zur Visualisierung von Datensätzen in (3 + 1) Dimensionen

- Entwicklung und Einsatz von Techniken der tomographischen Bildgebung im Hinblick auf die Anforderungen in Forschung und Krankenversorgung

Lehrformen Vorlesung (SWS) 2 Übung (SWS) 0 Praktikum (SWS) 2 gesamt (SWS) 4 Literaturangaben - Dössel, O.: Bildgebende Verfahren in der Medizin. Von der Technik zur medizinischen Anwendung, Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg, 2016.

- Hendee, W. R., Ritenour, E. R. : Medical Imaging Physics, Wiley-Liss, New York, NY, 2002.

- Reiser, M., Semmler, W.: Magnetresonanztomographie, Springer, Berlin, 2002.

- Robb, R. A.: Biomedical Imaging, Visualization, and Analysis, Wiley-Liss, New York [u.a.], 2000.

- Bogdanov, A. A., Ernst, Licha, K.: Molecular Imaging, Springer, Berlin [u.a.], 2004.

Lehrmaterialien Vorlesungsmitschrift (evtl. Skript zur Vorlesung), detaillierte Versuchsanleitungen, Korrekturen der Versuchsprotokolle

Lernformen / eingesetzte Medien z. T. E-Learning (interaktive Lernsoftware).

Voraussetzungen / Vorkenntnisse Erfolgreicher Abschluss des Moduls Biophysik 2 wird empfohlen. Vorkenntnisse in Anatomie/ Physiologie, Medizinischer Messtechnik, Molekulare Medizin, Biosignalverarbeitung; Beherrschen einer höheren Programmiersprache (z. B. C++).

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Schriftliche Prüfungsleistung (90 min.), Laborschein

ECTS Credits 6 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 60 h Selbststudium: 120 h Gesamtzeitaufwand: 180 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Embedded Digital Systems Modulnummer MT.2.236 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Lutz Herrmann Semester Wintersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt - Grundbegriffe/Entwicklung

- µController-Architekturen

- Anwender-spezifische Peripherie (Funktion u. Ansteuerung)

- Hard-, Software-Design

- Hardware- nahe Programmierung

- Software-Evaluierung/Debugging

Qualifikationsziele Nach dem Besuch der Lehrveranstaltung sind die Studenten in der Lage, µController- basierte Schaltungen zu entwerfen, aufzubauen und zu programmieren. Eine wichtige Fähigkeit besteht in der Auswahl passender µController unter dem Gesichtspunkt der Kosten-minimierung. Die Studenten sind in der Lage, Schaltungen mit den benötigten Ressourcen zu bewerten.Für die Programmierung stehen geeignete Techniken zur Verfügung. Wesentlich sind die Beherrschung der Interrupt- Programmierung, der Optimierung kritischer Fragmente im Assembler und das Debugging unter Hardware- nahen Verhältnissen.

Lehrformen Vorlesung (SWS) 2 Übung (SWS) 1 Praktikum (SWS) 1 gesamt (SWS) 4 Literaturangaben - Balarin et al.: Hardware-software co-design of embedded systems the POLIS approach, Kluwer Ac. Publishers, Boston, 2002.

- Huang, H. W.: PIC Microcontroller: An Introduction to Software and Hardware Interfacing, Thomson Delmar-Learning, Clifton Park [u.a.], 2005.

Lehrmaterialien Folien der Vorlesung; Datenblätter; Schaltungsauszüge; Literaturliste; Entwicklungssoftware (Evaluations-Version)

Lernformen / eingesetzte Medien Interaktive Vorlesung, Entwicklungsprojekt

Voraussetzungen / Vorkenntnisse Grundlegende Kenntnisse der digitalen Schaltungstechnik und µProzessortechnik sowie Programmiererfahrung in Hochsprachen sind wünschenswert.

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Alternative Prüfungsleistung

ECTS Credits 6 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 60 h Selbststudium: 120 h Gesamtzeitaufwand: 180 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Das Modul vermittelt Fähigkeiten, die bei der Entwicklung digitalelektronischer Komponenten von Medizingeräten wesentlich sind.

Projektarbeit 3 Modulnummer MT.2.256 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) alle Professoren des Fachbereichs Semester Wintersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt Während des Masterstudiums wird den Studierenden die Möglichkeit gegeben, in einem konkreten Forschungs- oder Entwicklungsprojekt innerhalb der Hochschule oder in externen Instituten mitzuarbeiten. Innerhalb dieses Projektes sollen die Studierenden Teilaufgaben übernehmen, Lösungskonzepte entwickeln und in selbstständig durchgeführten Experimenten ihre praktischen Erfahrungen vertiefen. Je nach Größe und Aufwand der Aufgabenstellung erstreckt sich die Bearbeitung zwischen einem und drei Semestern und kann in einer Einzel- oder Gruppenarbeit umgesetzt werden.

Die Studierenden besprechen mit dem jeweiligen Betreuer die inhaltlichen Schwerpunkte, das Arbeitskonzept und die finale Darstellung der Ergebnisse. Dies können beispielsweise die Anfertigung eines Posters, die Präsentation in einem Vortrag und/oder eines wissenschaftlichen Berichtes sein, die den Vorgaben einer Veröffentlichung entsprechen sollen.

Qualifikationsziele - eine Teilaufgabe eines laufenden Forschungs- oder Entwicklungsprojektes selbstständig zu lösen.

- kennen den aktuellen Stand der Technik im gewählten Themengebiet.

- mögliche Lösungsansätze des zu bearbeitenden Forschungsproblems zu entwickeln.

- selbstständig der Aufgabe entsprechende Experimente durchzuführen.

- ihr selbst erstelltes Arbeitskonzept nach wissenschaftlichen Kriterien durchzuführen.

- ihre Ergebnisse im Rahmen eines technisch-wissenschaftlichen Berichtes/Vortrags zu analysieren und mündlich zu präsentieren.

Lehrformen Vorlesung (SWS) 0 Übung (SWS) 0 Praktikum (SWS) 4 gesamt (SWS) 4 Literaturangaben - Themenspezifisch.

Lehrmaterialien Themenspezifisch

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Alternative Prüfungsleistung

(Leistung wie Projektbericht, Kurzvortrag, Poster wird zu Beginn von Professor bekannt gegeben)

ECTS Credits 6 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 60 h Selbststudium: 120 h Gesamtzeitaufwand: 180 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Medizinische Bildverarbeitung Modulnummer MT.2.257 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) Prof. Jane Neumann Semester Wintersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch/Englisch Inhalt - Grundlagen diagnose- und therapieunterstützender Bildverarbeitungssysteme (bildgebende Verfahren, Bildverarbeitungskette, Bildklassifikation)

- Vorverarbeitung (lokale Operatoren, Glättungsfilter, Kantenfilter)

- Registrierung medizinischer Bilddaten (landmarken-, oberflächen- und voxelbasierte Registrierung, lineare und nichtlineare Verfahren, Evaluierung von Registrierungsverfahren)

- Segmentierung medizinischer Bilddaten (Schwellwertverfahren, konturbasierte und atlasbasierte Segmentierung, aktive Konturen, deformierbare Modelle, Level-Set-Verfahren, Evaluierung von Segmentationen)

- Klassifizierung und Bilderkennung (statistische und nichtparametrische Verfahren, künstliche neuronale Netze, Evaluierung)

- Visualisierung medizinischer Bilddaten (Visualisierung von Grauwertbildern, Visualisierung von Farbbildern, 3D Visualisierung)

- Archivierung und Übertragung medizinischer Systeme (DICOM-Datenformat, Bildkompression, RIS, PACS, Einbettung in klinische Informationssysteme und Datenbanken)

Qualifikationsziele Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage:

- Bildgebende Verfahren der Medizin zu benennen und daraus resultierende Bilder zu klassifizieren

- Kenntnisse der allgemeinen digitalen Bildverarbeitung auf die medizinische Bildgebung anzuwenden

- zu verschiedenen Bildern korrespondierende Methoden der medizinischen Bildverarbeitung zu identifizieren

- komplexe medizinische Bilder computergestützt mittels Vorverarbeitung (Digitalisierung, Filterung, Merkmalsextraktion) für die Bildanalyse bereitzustellen

- einfache Algorithmen für die on- und offline-Analyse normaler und pathologischer Bilder zu implementieren

- komplexe Standardverfahren für die Verarbeitung medizinischer Bilddaten anzuwenden

- Resultate der medizinischen Bildverarbeitung zu interpretieren

- Aufbau und Arbeitsweise von RIS und PACS – Systemen zu verstehen und diese Systeme zur Archivierung, Bereitstellung und Übertagung von Bilddaten anzuwenden

Lehrformen Vorlesung (SWS) 2 Übung (SWS) 0 Praktikum (SWS) 2 gesamt (SWS) 4 Literaturangaben - Handels, H.: Medizinische Bildverarbeitung. Bildanalyse, Mustererkennung und Visualisierung für die computergestützte ärztliche Diagnostik und Therapie, Vieweg+Teubner, Wiesbaden, 2009.

- Dössel, O.: Bildgebende Verfahren in der Medizin. Von der Technik zur medizinischen Anwendung, Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg, 2016.

Lehrmaterialien Skript zur Vorlesung, detaillierte Praktikumsanleitung (Intranet)

Lernformen / eingesetzte Medien Gruppenarbeit, Erarbeitung von Lösungen als Praktikum im Labor mit Präsentation der eigenen Ergebnisse

Voraussetzungen / Vorkenntnisse umfassende Kenntnisse der Signal- und Systemanalyse; erfolgreicher Abschluss des Moduls "Biosignalverarbeitung" und Grundkenntnisse in MATLAB werden empfohlen

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Schriftliche Prüfungsleistung (90 min.), Laborschein

ECTS Credits 6 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 60 h Selbststudium: 120 h Gesamtzeitaufwand: 180 h Verwendbarkeit des Modules - Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Wahlpflichtmodule

Masterarbeit Modulnummer MT.2.250 Art des Moduls Pflichtmodul Modulkoordinator(en) alle Professoren des Fachbereichs Semester Sommersemester Häufigkeit jedes Studienjahr Dauer 1 Semester Sprache Deutsch Inhalt Selbständiges Erstellen der Masterarbeit. Näheres regelt die Prüfungsordnung.

Qualifikationsziele Schriftlicher Nachweis über die Fähigkeit zur selbstständigen Bearbeitung einer Aufgabenstellung mit wissenschaftlichen Arbeitstechniken. Präsentation und Vertretung der Ergebnisse gegenüber fachlicher Kritik im Kolloquium.

Literaturangaben - Deutsche Forschungsgemeinschaft: Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis: Empfehlungen der Kommission “Selbstkontrolle in der Wissenschaft“, Wiley-VCH, Weinheim, 2013.

- Kremer, B. P.: Vom Referat bis zur Examensarbeit – Naturwissenschaftliche Texte perfekt verfassen und gestalten, Springer Spektrum, Berlin [u.a.], 2014.

- Prätsch, J., Rossig W. E.: Wissenschaftliche Arbeiten, Print-TEC Druck & Verlag, Weyhe, 2011.

Lehrmaterialien Themenspezifisch

Lernformen / eingesetzte Medien Selbstständiges Bearbeiten einer Aufgabenstellung mit wissenschaftlichen Arbeitstechniken.

Voraussetzungen / Vorkenntnisse 90 ECTS Credits. Erfolgreicher Abschluss aller vorangegangenen Module.

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Credits Masterarbeit und Kolloquium/Verteidigung

(Umfang ca. 80 Seiten, Bearbeitungszeit 3 Monate)

Näheres regelt die Prüfungsordnung.ECTS Credits 30 Arbeitsaufwand (workload) Präsenzstunden: 0 h Selbststudium: 900 h Gesamtzeitaufwand: 900 h Verwendbarkeit des Modules - Master Pharma-Biotechnologie (Pflichtmodul)

- Master Medizintechnik (Pflichtmodul)

Zugangsvoraussetzungen

Die formalen Zugangsvoraussetzungen regelt die Studienordnung des Masterstudienganges Medizintechnik (siehe Eignungsverfahrensordnung im Anhang der Studienordnung).

Wesentliche Voraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist ein Bachelor- oder Diplomabschluss insbesondere in den Gebieten Medizintechnik bzw. Biomedizintechnik. Außerdem gehört zur erfolgreichen Zulassung auch ein positives Ergebnis beim internen Auswahlverfahren. Folgende Merkmale werden dabei berücksichtigt:

- Die Gesamtnote des Bachelor- bzw. Diplomabschlusses (max. 65 Punkte)

- Publikationen, Poster oder wissenschaftliche Vorträge (bis zu 10 Punkte)

- Substanz und Überzeugungskraft des Motivationsschreibens (bis zu 5 Punkte)

- Berufsausbildung und Berufserfahrung auf biomedizintechnischem Gebiet (bis zu 10 Punkte)

- Fachspezifische Zusatzqualifikationen auf biomedizintechnischem Gebiet (bis zu 10 Punkte)

- Empfehlungen der akademischen Gutachter (bis zu 10 Punkte)

Für die Zulassung muss der Bewerber mindestens 60 von maximalen 110 Punkten erzielen.

Perspektiven

Mit einem Master in Medizintechnik stehen den Absolventen viele Türen offen. In Krankenhäusern, Forschungsinstituten, Unternehmen und Universitäten können die Absolventen unter anderem folgende Aufgaben übernehmen:

- Ingenieurwissenschaftliche Entwicklung und Produktion medizinelektronischer Geräte und sensorischer Systeme

- Anwendungsnahe Forschung und Entwicklung medizinischer Informationstechnologie

- Entwicklung, Implementierung und Überwachung von Hard- und Softwarelösungen im Bereich medizintechnischer Geräte

- Biomedizinische Forschung

- Übernahme von Aufgaben in folgenden Unternehmensabteilungen: Projektmanagement, Produktentwicklung, Marketing & Vertrieb, Qualitätsmanagement, Informationstechnik

Zusätzlich befähigt der Masterabschluss die Absolventen dazu, eine Laufbahn im höheren Dienst von Bund und Ländern einzuschlagen. Besonders leistungsfähigen Studierenden eröffnet er außerdem die Möglichkeit der Promotion.